Leseprobe

![]()

Abkürzungsverzeichnis

![]()

Einleitung 1

I. Einleitung

Einleitung 2

meinsam auf die enorme Bedeutung des spezifischen Wissens in einem Unternehmen hin; eben dieses fließt zunehmend in Prozesse, Produkte und Dienstleistungen ein und wird gleichzeitig mehr und mehr selbst zur Ware (vgl. z.B. ebd. S.37ff). Vor diesem Hintergrund wurde die, durch besondere Eigenschaften gekennzeichnete, Ressource Wissen als zentraler „neuer“ Produktions- und Wettbewerbsfaktor „entdeckt“. In Abkehr vom industriellen Paradigma wird in der Folge ein neues Wissensparadigma propagiert (vgl. Romhardt 1998 S.2). Es ist zwar offensichtlich, dass sich Unternehmen schon immer mit dem Umgang mit Wissen beschäftigt haben, zumal jede individuelle und kollektive Handlung größtenteils wissensgeleitet geschieht, aber unter der neuen Perspektive werden Unternehmen explizit als wissensverarbeitende Systeme betrachtet, für die das zielgerichtete und reflektierte Management von Wissen eine Möglichkeit bietet, den gewandelten Wettbewerbsbedingungen dauerhaft gerecht zu werden. Dies nicht zuletzt auch deshalb, weil durch die reflexive Gestaltung von Wissensprozessen die Realisierung des schon älteren Ideals einer lernenden Organisation möglich erscheint. Die Popularität des Wissensmanagements in Deutschland ist seit Mitte der 90er Jahre ungebrochen. Unzählige Veröffentlichungen und eine weite Verbreitung in der Beratungs- und Konferenzenszene zeugen davon, inzwischen werden sogar die ersten eigenen Studiengänge (Mandl/Reinmann-Rothmeier 2000 S.12) eingerichtet. Vielzitiertes empirisches Zahlenmaterial sorgt für zusätzlichen Auftrieb: So schätzt die Mehrheit der deutschen Unternehmen, dass der Anteil des Wissens an der Wertschöpfung über 50 Prozent beträgt (Bullinger/Prieto 1998 S.94), gleichzeitig werden aber nur knapp 40 Prozent des vorhandenen Wissens genutzt (Gentsch 1999 S.5;Pawlowsky 1999 S.114) und es wird von 30-prozentigen Produktivitätssteigungen durch Wissensmanagement gesprochen (Bullinger u.a. 1998a S.21) 1 .

Die gestiegene Bedeutung von Wissen als Unternehmensvermögen macht also dessen bewusste Bewirtschaftung erforderlich, wodurch letztlich Wettbewerbsvorteile generiert werden sollen. Konkreter ausgedrückt sollen durch Wissensmanagement eine bessere Koordination, eine bessere Ausnutzung vorhandenen Wissens und eine Förderung von Innovationen erreicht werden (vgl. Schneider 2001 S.19f). Dabei ist Wissensmanagement untrennbar mit den Fortschritten auf dem Gebiet der Informations- und Kommunikationstechnologie (IuK) verbunden. IuK kann zugleich als Auslöser und Bedingung

Einleitung 3

bzw. „Enabler“ des Wissensmanagements betrachtet werden. Zum einen steigert sie die Menge der potentiell zur Verfügung stehenden Informationen enorm (z.B. durch das Internet) und ist damit selbst eine Ursache für die Notwendigkeit, diese besser zu organisieren, zum anderen wird die Organisation vieler wissensbezogener Prozesse erst durch sie ermöglicht. Mit Blick auf den zuletzt genannten Punkt kommt unter den vielen im Kontext des Wissensmanagements diskutierten informationstechnologischen Werkzeugen den sogenannten intranetbasierten Datenbanksystemen eine herausragende Rolle zu. Diese finden in der Praxis eine zunehmende Verbreitung, weil sie wichtige Prozesse des Wissensmanagements unterstützen können: Indem sie helfen Wissensbestandteile langfristig zu bewahren und Transparenz über vorhandene Wissensbestände des Unternehmens herstellen, verbessern sie die Bedingungen für den Austausch von Wissen zwischen den Mitarbeitern und können auf diese Weise dazu beitragen, dass Wissen besser ausgenutzt wird sowie indirekt auch die Generierung neuen Wissens fördern. Typische Wissensprobleme, wie z.B. die Wiederholung der gleichen Fehler oder das ständige „Neuerfinden des Rades“, sollen so vermieden werden.

In der Pionierphase des Wissensmanagements konzentrierte sich dessen Verwirklichung in den Unternehmen häufig einseitig auf die Einrichtung unterschiedlicher informations-und kommunikationstechnischer Instrumente (häufig unter der Federführung der IT-Abteilungen). Dieses technische Bias ist inzwischen der Einsicht gewichen, dass der effiziente Einsatz von Wissensmanagement eine ganzheitliche Betrachtung des Unternehmens erfordert, d.h. um tatsächlich Erfolge im Umgang mit Wissen zu erzielen gilt es, neben der technischen Dimension zusätzlich kulturelle, personelle und organisatorische Aspekte zu berücksichtigen. Zwei Gedanken schließen daran an. Erstens gibt es Instrumente und Maßnahmen im Wissensmanagements, die kaum in Zusammenhang mit der technischen Infrastruktur stehen, zweitens ist aber davon auszugehen, dass innerhalb eines weit größeren Gestaltungsbereiches strukturelle, kulturelle und personelle Maß- nahmen in einem engen Wechselverhältnis zur technischen Dimension stehen. Dieser zweite Gedankengang führt zur Zielsetzung der vorliegenden Arbeit: Im Folgenden geht es darum, die Implementation intranetbasierter Datenbanken in den Kontext des Wissensmanagements einzuordnen. Ausgehend von ihren angestrebten Funktionen steht dabei die Frage im Mittelpunkt, welche organisationalen und motivationalen Funktionsvoraussetzungen existieren und wie diese im Unternehmen zu realisieren sind, damit Datenbanken entsprechend ihrer Zielsetzung erfolgreich implementiert werden können. Dabei wird von der These ausgegangen, dass notwendige Funktionsvoraussetzungen,

Einleitung 4

neben der Gestaltung technischer Aspekte, vor allen Dingen Veränderungen im kulturel- personellen und strukturellen Bereich erfordern, denn der Optimierung des Umgangs mit Wissen stehen zunächst viele Barrieren und Problemfelder entgegen. Um nur einige zu nennen, ist darauf hinzuweisen, dass sich ein Großteil des Wissens im Besitz der Mitarbeiter befindet, die Bereitschaft, Wissen an Datenbanken „abzugeben“ und bereitwillig untereinander auszutauschen, kann nicht vorausgesetzt werden. Gerade der gestiegene Stellenwert, den Wissen durch ein explizit betriebenes Wissensmanagement erhält, kann Widerstände bei den Mitarbeitern hervorrufen und zur Zurückhaltung ihrer Ressource aus Eigeninteresse führen. Auch die Anwendung von Wissensbestandteilen aus Datenbanken und mögliche Lerneffekte sind nicht voraussetzungsfrei, u.a. weil die Anwendung fremden Wissens immer einen „Zumutungsaspekt“ (Soukup 2001 S.155) beinhaltet; verschärft wird dieses Problem dadurch, dass Wissen immer kontextabhängig und personengebunden ist 2

Einleitung 5

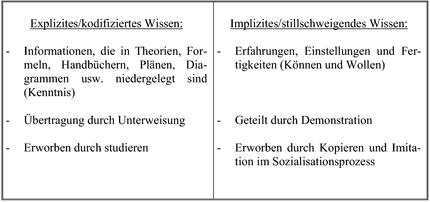

orientierten Ansatzes darzulegen. Abschließend wird die aktuelle und umfassende stra- Relevanz von Wissensmanagement herausgearbeitet, u.a. in der Auseinandersetzung mit dem bekannten Phänomen der Managermoden. Kapitel II.2 widmet sich den theoretischen Grundlagen des Wissensmanagements, zentrale Begriffe werden vorgestellt und diskutiert. Hier findet sich eine ausführliche Diskussion des komplexen Wissensbegriffes. Wissen besitzt eine andere Qualität als Daten oder Informationen, außerdem enthält es implizite und explizite Bestandteile. Seine besonderen Ressourceneigenschaften verleihen Wissen seinen Wert, müssen aber im Umgang mit ihm auch adäquat berücksichtigt werden. Des Weiteren wird in der Auseinandersetzung mit verschiedenen Lernebenen und -typen deutlich, wie und wo Wissen in Unternehmen entstehen kann und was es in diesen Prozessen zu berücksichtigen gilt. Nicht zuletzt bei der Erläuterung der organisatorischen Wissensbasis zeigt sich dabei die Nähe des Wissensmanagements zum Konzept der lernenden Organisation. Nachdem in Kapitel II.3 einige prominente Ansätze skizziert und in ihrer Bedeutung für die Implementation von Datenbanken abgetastet wurden, schließt Kapitel II.4 mit der Darstellung einiger organisationstheoretischer Überlegungen den zweiten Teil ab. Dort wird unter einem handlungstheoretischen Zugang dargelegt, auf welche Weise Wissen als wichtige Machtressource im Unternehmen fungieren kann, außerdem werden die begrenzten Kontrollmöglichkeiten in einem Unternehmen sowie die Interdependenz von Handlungen und Strukturen begründet. Teil III der Arbeit beginnt mit der Beschreibung des Intranets, welches als Basistechnologie den vernetzten Zugang zu Datenbanken erst ermöglicht, des Weiteren werden einige technologische Instrumente des Wissensmanagements überblicksartig vorgestellt (Kapitel III.1). Im Anschluss (Kapitel III.2) werden Datenbanken detailliert beschrieben. Hier geht es darum, technische Unterschiede und Potentiale zu erklären sowie die wichtigsten Datenbanktypen im Wissensmanagement zu klassifizieren, um auf dieser Basis, die im Mittelpunkte der Arbeit stehenden, intranetbasierten Datenbanksysteme abgrenzen zu können. Anschließend werden deren typische wissenslogistische Funktionen im Wissensmanagement dargestellt und sodann in einer erweiterten Perspektive ihre Unterstützungsmöglichkeiten für die Wissensgenerierung diskutiert. Die sich dabei bereits andeutenden Probleme ihrer Funktionsvoraussetzungen werden in Kapitel III.3 auf Grundlage eines (spiel-)theoretischen Modells, empirischer Untersuchungen und literaturbasierter Plausiblitätsüberlegungen näher analysiert. Zentrale Probleme ergeben sich dabei sowohl in der Input-Dimension, d.h. der Abgabe von Wissen an Datenbanken, als auch in der Output-Dimension, d.h. beim Abrufen, Verstehen und Anwenden von Wis-

Einleitung 6

sensbestandteilen aus Datenbanken. Als zentraler Einflussfaktor erweist sich dabei u.a. der Grad der intrinsischen Motivation bei den Mitarbeitern; diesem kommt im Wissensmanagement auch für die Wissensgenerierung eine große Bedeutung zu. Deshalb wird in einem Exkurs (Kapitel III.4) ausführlich auf motivationstheoretische Überlegungen eingegangen, die im Zusammenhang mit Datenbanken aber auch im Wissensmanagement allgemein relevant erscheinen. Vor dem Hintergrund des bis dahin Gesagten ist es dann in Kapitel III.5 möglich, die erfolgskritischen Funktionsvoraussetzungen von Datenbanksystemen ausführlich darzustellen, indem ihre Verwirklichung anhand von Gestaltungsempfehlungen und zu schaffenden Rahmenbedingungen im Unternehmen beschrieben wird. Es wird sich zeigen, dass eine in Bezug auf Nutzung und Nutzen erfolgreiche Implementation von Datenbanksystemen vielfältige Anforderungen an ein Unternehmen stellt. Ein abschließendes Resümee fasst wichtige Ergebnisse, u.a. in Auseinandersetzung mit den Bedeutungsinhalten des Begriffes der Ganzheitlichkeit, zusammenund gibt einen Ausblick auf einige offene Fragestellungen.

1. Hintergründe, Inhalte, Ziele und Entwicklung des Wissensmanagements 7

1. Hintergründe, Inhalte, Ziele und Entwicklung des Wissensmanagements

Um einen ersten Zugang zum weiten und teilweise sehr heterogenen Bereich des Wis- zu ermöglichen, sollen in diesem Abschnitt einleitend zunächst die Gründe für das große Interesse, die das Thema in letzter Zeit erfährt, dargestellt werden. Die Bedeutung, die Wissen heute als Wettbewerbsfaktor zukommt, steht dabei im Vordergrund. Die umfassenden Veränderungen, die daraus für die Unternehmen resultieren, werden skizziert. (Kapitel II. 1.1).

Mit dem Ziel einer ersten inhaltlichen Annäherung an den Begriff des Wissensmanagements werden verschiedene Systematisierungen des Feldes dargestellt. In diesem Zusammenhang wird auch auf die Verbindung zwischen Wissensmanagement und der Debatte um das organisationale Lernen eingegangen. Anhand der dargestellten unterschiedlichen Zielrichtungen des Wissensmanagements wird deutlich, dass es zwar einen gemeinsamen Nenner der Ansätze gibt, darüber hinaus aber eine facettenreiche Differenzierung besteht. Es werden zwei idealtypische Zugänge zum Wissensmanagement dargestellt. Abschließend wird auf Entwicklungen und Trends bei der Beschäftigung mit dem Management von Wissen eingegangen, hierbei geht es in erster Linie darum, Gemeinsamkeiten aktueller Konzepte herauszuarbeiten (Kapitel II. 1.2). Im folgenden Abschnitt (Kapitel II. 1.3) wird diskutiert, inwiefern Wissensmanagement als Modeerscheinung zu sehen ist, wobei zunächst geklärt wird, welche Implikationen eine Managementmode mit sich bringt. Es werden empirische Daten zur Verbreitung und Akzeptanz des Wissensmanagements dargestellt. Anschließend wird diskutiert, was als das eigentlich Neue am Wissensmanagement zu charakterisieren ist.

1.1 Wissen als Wettbewerbsfaktor

Als konstituierend für das Wissensmanagement ist die inzwischen, sowohl in der Theo- als auch in der Praxis, unbestrittene Tatsache zu sehen, dass Wissen 3 im heutigen Wirtschaftssystem einen entscheidenden Wettbewerbsfaktor darstellt. Der Umgang, den

1. Hintergründe, Inhalte, Ziele und Entwicklung des Wissensmanagements 8

Unternehmen 4 für die Ressource Wissen wählen, erhält somit zunehmend strategische Relevanz beim Erringen von Wettbewerbsvorteilen (vgl. z.B. Nonaka/Takeuchi 1997 S.16ff.; Picot/Scheuble 2000 S.20f.; Probst u.a. 1997 S.15ff). Diese Aussage wird von einigen Autoren (z.B. Gentsch 1999 S.5; Rehäuser/Krcmar 1996 S.9) untermauert, indem sie betonen, dass Wissen inzwischen als eigenständiger vierter Produktionsfaktor von großer Bedeutung ist. Im Vergleich mit den klassischen Produktionsfaktoren Arbeit, Werkstoffe und Betriebsmittel 5 zeigt das Wissen einige spezifische Eigenheiten (bspw. bei der Generierung oder der Bewertung), die es nötig machen, neue Techniken im Umgang mit ihm zu entwickeln. Dies kann sicherlich als entscheidender allgemeiner Punkt für die Herausbildung eines Wissensmanagements verstanden werden. Welche Entwicklungen sind aber nun für den enormen Stellenwert, der dem Wissen inzwischen als relevante Wettbewerbsressource zukommt, verantwortlich? Der Bedeutungszuwachs des Wissens ist durchaus nicht auf das Wirtschaftssystem beschränkt, sondern erfasst auch andere gesellschaftliche Teilbereiche (z.B. das Wissenschaftssystem) 6 . Diese gesamtgesellschaftliche Entwicklung wird unter dem Begriff der Wissensgesellschaft (z.B. Pawlowsky 1998 S.11f), welche in einem tiefgreifenden Strukturwandel aus der Informations- bzw. der vorgelagerten Industriegesellschaft hervorgegangen ist, subsumiert. Dabei wird betont, dass gerade die Dynamik auf dem Sektor der Informations- und Kommunikationstechnologie als Stützpfeiler bzw. Auslöser dieser Transformation von enormer Bedeutung ist (Mandl/Reinmann-Rothmeier 2000 S.6f). Als wesentliche Indikatoren für die sich entwickelnde Wissensgesellschaft werden oft die quantitative Wissensexplosion 7 und die verkürzten Halbwertzeiten der Wissensnutzung aufgeführt (Romhardt 1998 S.3; Pietsch u.a. 1998 S.14). Probst u.a. (1997 S.21) nennen neben der exponentiellen Vermehrung des Wissens zwei weitere Faktoren, welche den Wandel zur Wissensgesellschaft charakterisieren: Die steigende Fragmentierung des Wissens (z.B. gibt es immer mehr Spezialgebiete in der Wissenschaft) und die zunehmende Globalisierung des Wissens (es wird theoretisch überall verfügbar, insbesondere durch das Internet). Als Folge dieser Entwicklung wird das Wissensumfeld, in dem Unternehmen agieren müssen, deutlich komplexer und turbulenter. Damit wird die Not-

1. Hintergründe, Inhalte, Ziele und Entwicklung des Wissensmanagements 9

wendigkeit eines gezielten Wissensmanagements evident, wenn keine Chancen auf günstige Wettbewerbspositionen vernachlässigt werden sollen (ebd. S.21f). In Verbindung mit der Transformation zur Wissensgesellschaft stehen die umfassenden makroökonomischen Umwälzungen der letzten Jahre: Weltweit zeichnet sich seit Mitte der 80er Jahre ein tiefgreifender Wandel der Wettbewerbsbedingungen ab, Güter-, Arbeits-, Finanz- und Informationsmärkte globalisieren sich zunehmend (vgl. Picot u.a. 1996 S.2f). Dies schafft neue Herausforderungen für die Unternehmen, denn die wachsende Internationalisierung der Märkte geht mit einer steigenden Zahl der Anbieter und damit einer Verschärfung des Wettbewerbs einher. Spürbare Auswirkungen sind ein zunehmender Innovations-, Flexibilitäts-, Qualitäts-, Preis- und Kostendruck. Generell werden Kundenwünsche anspruchsvoller und vielfältiger. Die Firmen hochindustrialisierter Staaten müssen mit neuen Wettbewerbsstrategien und Wertschöpfungsprinzipien reagieren, wenn sie Ihre Existenz nicht gefährden wollen. In dieser Situation kann der reine Preiskampf (insbesondere Billiglohnländern gegenüber) nur noch eine untergeordnete Rolle spielen. Vielmehr müssen Konkurrenzvorteile durch das Ausschöpfen von Human Ressources und Wissenspotentialen erzielt werden (Pawlowsky 1998 S.10f). Diese gewandelten Rahmenbedingungen erfordern von den Unternehmen grundlegende Veränderungen in weiten Bereichen, und viele sind mittel- oder unmittelbar auf den Umgang mit Wissen fokussiert. Einige dieser Veränderungen sollen im Folgenden kurz umrissen werden, um danach explizit den Zusammenhang zum Konzept der lernenden Organisation bzw. zum Wissensmanagement aufzuzeigen.

Eine recht plastische Reaktion der Firmen stellt die Tatsache dar, dass Produkte und Dienstleistungen heute zunehmend zu wissensbasierten, „intelligenten Gütern“ (Willke 1998 S.2) umgestaltet werden 8 . Als intelligente Produkte sind z.B. Software, Handys, Videokameras, aber auch Autos oder Küchengeräte zu fassen. Sie alle weisen einen hohen Anteil an eingebauter Elektronik auf und müssen mit moderner, wissensbasierter Technologie entwickelt, produziert und verbessert werden. Auch Dienstleistungen benö- tigen in zunehmendem Maße einen hohen Wissensanteil, wenn sie erfolgreich angeboten werden sollen. Einerseits werden sie mit den intelligenten Produkten direkt zu Problemlösungen verbunden, so ist in den Verkauf eines Computersystems heutzutage seine Planung, Implementation und Wartung meist integriert. Anderseits bieten viele reine Dienstleister durch die Wissensbasierung ihrer Dienste einen immer professionelleren

1. Hintergründe, Inhalte, Ziele und Entwicklung des Wissensmanagements

Service an (z.B. Unternehmensberatungen) (ebd.; Probst u.a. 1997 S.23ff). Krebs (1998 S.5) fasst diese Entwicklung zusammen:

„Wissen und Information werden zu einer entscheidenden Ressource, die die Wertigkeit der Produkti- Arbeit und Kapital bestimmt.“

Eine weitere damit in Verbindung stehende Entwicklung ist die Konzentration der Unternehmen auf ihre Kernkompetenzen, um dauerhafte Wettbewerbsvorteile erlangen bzw. bewahren zu können. Diese auf unternehmensstrategischer Ebene angelegte Reaktion basiert auf den Überlegungen, dass eine rein marktorientierte Perspektive, welche auf die „optimale“ Auswahl von Branchen und die richtige Positionierung in diesen abzielt, unter den oben geschilderten geänderten Rahmenbedingungen nicht mehr als erfolgversprechend angesehen werden kann, um dauerhafte Konkurrenzvorsprünge zu erzielen (Steinmann/Hennemann 1997 S.35). Statt einer auf unternehmensexterne Faktoren zentrierte Strategie wird eine Ressourcenperspektive favorisiert, welche auf Potentiale und Ressourcen innerhalb eines Unternehmens setzt, womit wieder auf die Schlüsselposition von Wissen verwiesen wird. Insbesondere schwer zu imitierendes Wissen (Kernkompetenzen/Schlüsselqualifikationen) 9 soll den Unternehmen helfen, langfristig eine vorteilhafte Position gegenüber Konkurrenten in sich ständig verändernden Märkten zu erlangen (ebd. S.36). Die Bedeutung von Kernkompetenzen und Wissen allgemein lässt sich zusätzlich veranschaulichen, durch die Betrachtung des verwandten, aber umfassenderen Begriff des intellektuellen Kapitals 10 eines Unternehmens bzw. der Diskussion um dessen Bewertung. Unter intellektuellem Kapital oder „unsichtbaren Aktiva“ (Pawlowsky 1998 S.12) sind die gesamten Wissensbestände (einschließlich der Kernkompetenzen) einer Firma zu verstehen. Eine einfache Bewertungsmethode stellt der Vergleich von Marktwert und Buchwert eines Unternehmens dar. Der Marktwert ist derjenige Wert, den das Unternehmen an der Börse erzielt (Zahl der Aktien multipliziert mit dem Börsenkurs); subtrahiert man davon den Buchwert, d.h. die in den Bilanzen doku-

1. Hintergründe, Inhalte, Ziele und Entwicklung des Wissensmanagements

mentierten Vermögensbestände, ergibt sich der Wert des intellektuellen Kapitals. Dieser wächst in den letzten Jahren kontinuierlich an und macht im Durchschnitt aller Branchen heute schon ca. 40% des Marktwertes aus; dabei gibt es erhebliche Varianzen, z.B. beträgt er in der Gesundheitsvorsorge bereits über 75% und bei Dienstleistungsunternehmen allgemein über 60% des Marktwertes (Picot/Scheuble 2000 S.23f.) 11 . In der globalisierten Wissensgesellschaft steigt also die Bedeutung von wissensbasierten Produkten, eine „Entmaterialisierung der Wertschöpfung“ (Wilkesmann 1999b S.485) ist zu konstatieren, der Anteil von intellektuellem Kapital an den Firmen steigt, und die Konzentration auf Kernkompetenzen wird für Unternehmen immer bedeutender. Bei den aufgeführten allgemeinen Entwicklungen wird die Ressource Wissen meist direkt und unmittelbar wettbewerbsrelevant. Auf darunter liegenden Ebenen sind es die vielen praktischen Anwendungssituationen, in denen Wissen indirekt, über vermittelnde Variablen, Einfluss auf die Wettbewerbschancen eines Unternehmens nimmt. Zwei Beispiele seien genannt: Es ist für ein Unternehmen von Bedeutung zu erfassen, was es alles weiß, andernfalls besteht die Gefahr, Ressourcen zu verschwenden, wenn versucht wird, benö- tigtes, aber schon vorhandenes, Wissen zu erlangen. Sind nun aber diesbezüglich Informationen in einer Datenbank vorhanden, werden Zeit und Kosten gespart, was dann eben wieder wettbewerbsrelevant wird. Ein anderes Beispiel leitet sich aus der in der Wissensgesellschaft sinkenden Halbwertzeit des Wissens ab, wodurch ständiges Lernen und kontinuierliche Weiterbildung der Mitarbeiter erforderlich werden. Wird das Unternehmen diesen gestiegenen Wissensansprüchen gerecht, wirkt sich dies letztendlich ebenfalls wieder auf die Chancen eines Unternehmens am Markt aus. Diese Reihe von Beispielen ließe sich fast unbegrenzt fortsetzen. Es wird deutlich, dass es viele Möglichkeiten für Unternehmen gibt, durch den „richtigen“ Umgang mit Wissen, ihre Wettbewerbschancen zu verbessern.

Unternehmen können mit Hilfe von Wissen(smanagement) eine bessere Umweltanpassung erreichen und/oder ihre Betriebsabläufe optimieren mit dem Ziel, Kosten zu reduzieren sowie Qualität zu erhöhen und/oder ihre Innovationsfähigkeit zu steigern (vgl. Wahren 1996 S.3). Es zeigt sich, wie facettenreich Wissensmanagement aufgefasst werden kann, dies gilt gleichermaßen für den theoretischen Ansatz, für Inhalte und Methoden und teilweise sogar für die Ziele, die es realisieren soll. Im folgenden Gliederungspunkt wird versucht, dieses weite Feld zu systematisieren.

1. Hintergründe, Inhalte, Ziele und Entwicklung des Wissensmanagements

1.2 Einordnung - Inhalte, Ziele und Entwicklung von Wissensmanagement

Hinter dem Begriff Wissensmanagement verbirgt sich kein geschlossener einheitlicher Ansatz oder gar eine konsistente Theorie, es existieren unterschiedliche Perspektiven und Teildisziplinen nebeneinander. Folglich herrscht auch bei Methoden, Instrumenten und Zielen des Wissensmanagements eine dementsprechende Vielfalt. Die Heterogenität des Feldes ist auf verschiedene Gründe zurückzuführen: Sie erwächst z.B. aus verschiedenen theoretischen oder ideologischen Positionen sowie aus unterschiedlichen Zielen und Funktionen, welche durch Wissensmanagement verwirklicht werden sollen (Schmitz/Zucker 1999 S.178). Dies wiederum lässt sich u.a. durch die inzwischen erreichte Interdisziplinarität des Forschungsfeldes erklären (Romhardt 1998 S.6), so gibt es u.a. Beiträge aus der Betriebswirtschaft, der Sozialwissenschaft, der (Arbeits- und Sozial-)Psychologie, aber auch aus der Pädagogik und der (Wirtschafts-)Informatik zu diesem Thema. Es ist festzuhalten, dass es eine übergreifende Definition des Wissensmanagements höchstens auf einem sehr allgemeinen Niveau geben kann, bspw. in der Form:

„Wissensmanagement beschäftigt sich mit den Möglichkeiten der Einflußnahme auf die Ressource

„Wissen“ [im Unternehmen, U. L.] und beurteilt Möglichkeiten und Grenzen der Intervention.“ (ebd.

S.47). 12

Oder wenn eher auf dessen instrumentelle Seiten abgehoben wird:

„... geht es beim Wissensmanagement (...) um die Vernetzung vorhandenen, die Generierung neuen

Wissens sowie die Dokumentation und den Transfer von Wissen aus der Umwelt in die Unterneh- (Schneider 1996 S.31).

Die Vielschichtigkeit von dem, was unter Wissensmanagement alles verstanden werden kann, wird dadurch unterstrichen, dass selbst die Systematisierungsversuche verschiedener Autoren nicht einheitlich ausfallen (vgl. Schmitz/Zucker 1999 S.178ff; Schneider 1996 S.13ff; Wagner/Schencking 2001 S.22ff). Wissensmanagement umfasst mehrere Teildisziplinen. Exemplarisch zeigt die folgende an Schmitz/Zucker (1999) orientierte Tabelle eine mögliche Einteilung des breiten Feldes. Neben ihrer Orientierungsfunktion ermöglicht sie einen ersten Eindruck der unterschiedlichen Inhalte und Ziele von Wissensmanagement:

1. Hintergründe, Inhalte, Ziele und Entwicklung des Wissensmanagements

Abb. 1: Hauptrichtungen des Wissensmanagements (nach Schmitz/Zucker 1999 S.180)

An dieser Stelle sollen die aufgeführten Hauptrichtungen zunächst nicht vertieft werden, auf prominente Ansätze des Wissensmanagements wird in Kapitel II. 3 näher eingegangen. Für die Einordnung des Wissensmanagements ist es aber wichtig, dessen konzeptionelle Nähe zur Debatte um die lernende Organisation wahrzunehmen 13 . Relativ unstrittig ist, dass der Diskurs der lernenden Organisation in den letzten Jahren in Konzeptionen zum Wissensmanagement mündete (vgl. Aulinger u.a. 2001 S.82; Wilkesmann 1999b S.488). Dies ist insofern einsichtig, als jede Form von Wissen zunächst Lernprozesse verschiedenster Art erfordert. Dabei ist zu beachten, dass Wissen nicht nur als Ergebnis, sondern immer auch als Ausgangspunkt bzw. Rahmenbedingung für Lernprozesse aufzufassen ist (Wiegand 1996 S.313f) 14 . Viele Begriffe und Modelle, mit denen im Wissensmanagement argumentiert wird, leiten sich aus der Diskussion um die lernende

1. Hintergründe, Inhalte, Ziele und Entwicklung des Wissensmanagements 14

Organisation ab (Schreyögg 2001 S.4f); die wichtigsten werden in Kapitel II. 2.2 spezi- 15 . Die Übergänge zwischen Konzepten zur lernenden Organisation und zum Wissensmanagement sind fließend und nicht eindeutig, in der Literatur finden sich dazu unterschiedliche Einschätzungen. Dies ist nicht verwunderlich, da beide Konzepte nicht einheitlich definiert werden. Wie Abbildung 1 zu entnehmen ist, steht nach Schmitz/Zucker (1999 S.178ff) bei Konzepten der lernenden Organisation die Lernfä- higkeit, die einen ständigen Organisationswandel in dynamischer Umwelt garantieren soll, im Vordergrund. Allerdings ist dies für die Autoren nur ein Feld des Wissensmanagements 16 , daneben stehen Wissensentwicklung (zentrales Charakteristikum: Wissen im Geschäft anwenden), Wissensbewirtschaftung (Wissen nutzen und verteilen) sowie das Konzept des intellektuellen Kapitals (Wissen messen). Die dritte Zeile der Tabelle macht deutlich, dass entsprechend den verschiedenen Themengebieten auch unterschiedliche Akteure zentrale Rollen beim Management von Wissen einnehmen. Wilkesmann (1999b S.488) trifft eine allgemeinere Unterscheidung, indem er das Interesse der Theorie des organisationalen Lernens eher bei der Generierung und Bewertung von Wissen sieht, während Wissensmanagement sich hauptsächlich (neben dem Ideenmanagement) mit der Speicherung und Distribution von Wissen auseinandersetzt. Probst u.a. (1997 S.44f) grenzen Wissensmanagement von der Theorie des organisationalen Lernens anhand des Kriteriums der Anwendungsorientierung ab. Mandl/Reinmann -Rothmeier (2000 S.10) argumentieren ähnlich, wenn sie Wissensmanagement als Instrument sehen, mit welchem Menschen, Gruppen und Organisationen in nachhaltige individuelle, soziale und organisationale Lernprozesse eingebunden werden können, um so die „Lernende Organisation“ zu realisieren. Nach Probst u.a. (1997 S.45) beschreibt organisationales Lernen nur die Veränderung der organisationalen Wissensbasis, während Wissensmanagement auf eine bewusste Interventionsabsicht abzielt 17 . Diese lässt sich anhand von acht Kernprozessen (ebd. S.51ff) systematisieren: Wissensmanagement zielt darauf ab, Wissen im Unternehmen zu identifizieren, zu erwerben, zu entwickeln, zu verteilen, zu nutzen, zu bewahren sowie in übergeordneten Prozessen Wissen zu be-

1. Hintergründe, Inhalte, Ziele und Entwicklung des Wissensmanagements 15

werten und Wissensziele festzulegen (ähnlich Pawlowsky 1998; Bullinger u.a. 1998a). Dieser integrative Ansatz verfolgt das Ziel, verschiedene Teildisziplinen 18 des Wissensmanagements, welche sich mit verschiedenen Fragestellungen beschäftigen, zu verbinden und damit für die Praxis übersichtlicher zu gestalten (Probst/Raub 1998 S.133). Aulinger u.a. (2001 S.82) betonen als unterscheidendes Charakteristikum zum organisationalen Lernen, dass Wissensmanagement sich deutlich präziser mit der Erklärung und dem Verständnis von Wissen auseinandersetzt. Des Weiteren sind sie der Meinung, dass Wissensmanagement nicht primär den Aufbau einer gemeinsamen organisationalen Wissensbasis zum Ziel haben sollte, was eben als konstituierendes Merkmal des organisationalen Lernens zu sehen sei. Vielmehr sollte ein Wissensmanagement auf Innovationen zielen und sich deshalb darauf konzentrieren, dass eben nicht alle „das Gleiche über das Selbe wissen“ (ebd.) 19 .

Die Diskussion über das Verhältnis zwischen Konzepten der lernenden Organisation und dem Wissensmanagement soll im Rahmen dieser Arbeit nicht weiter vertieft werden, es soll genügen, die Bezüge aufgezeigt zu haben. Als Fazit kann nur festgehalten werden, dass die Inhalte beider Diskussionen eng miteinander verwoben sind und dass die jeweiligen Inhalte und damit auch das Verhältnis zueinander je nach Autor variieren 20 . Im Weiteren wird jedoch grundsätzlich von Wissensmanagement gesprochen, da die Anwendung der sich in den letzten Jahren rasch entwickelnden Informations- und Kommunikationstechnologie (IuK) 21 hauptsächlich mit diesem Begriff in Verbindung gebracht

1. Hintergründe, Inhalte, Ziele und Entwicklung des Wissensmanagements 16

wird (vgl. Bach u.a. 1999; Gentsch 1999; Schneider 2000 S.38), und in Teil III dieser Arbeit eben die Implementation von (Dienstleistungs-)Datenbanken untersucht wird. Dabei wird Wissensgenerierung ebenfalls als Aufgabe des Wissensmanagements aufgefasst.

In Bezug auf die Rolle, die der IuK zugeschrieben wird, ist folgende analytische Systematisierung des Wissensmanagementfeldes von Bedeutung. Demnach sind idealtypisch 22 zwei Entwicklungsstränge des Wissensmanagements auf Basis verschiedener Denktraditionen zu unterscheiden (zum folgenden Aulinger u.a. 2001 S.70ff; Schneider 1996 S.15ff). Es lässt sich ein instrumentell-technischorientierter von einem konstruktivistisch-prozessorientierten Ansatz abgrenzen. Das Hauptunterscheidungsmerkmal der Ansätze ist epistemologischer Natur, d.h. die jeweils unterschiedliche Aufassung, was unter Wissen zu verstehen ist. Daraus abgeleitet ergeben sich u.a. entsprechende Unterschiede in Bezug auf die Bedeutung, die der Informations- und Kommunikationstechnologie zugeschrieben werden. Der instrumentell-technische Ansatz des Wissensmanagements geht davon aus, dass Wissen „teilbar, positiv gegeben und weder körper-, noch kontextgebunden“ (ebd. S.18) ist. Es gibt Auskunft über eine gegebene, objektiv festzustellende Realität. Aus diesem Blickwinkel haben Prozesse der Weitergabe und Nutzung keine Wirkung auf das Wissen. Resultierend aus diesem Grundverständnis ist es zentrale Aufgabe des Wissensmanagements, insbesondere mit Hilfe von neuen Technologien, dafür Sorge zu tragen, dass Wissenspakete im Unternehmen „richtig“ verteilt, gespeichert und genutzt werden. Dabei wird Lernen als kumulativer Vorgang verstanden, implizit wird also immer davon ausgegangen, umso mehr Wissen desto besser. Diese Auffassung von Wissensmanagement folgt einem tayloristischen Prinzip, denn Wissensentwicklung und Wissensverarbeitung sind voneinander getrennt und werden erst im Nachhinein zusammengeführt. Einen komplett anderen Ansatz stellt ein Wissensmanagement dar, welches Wissen aus einer konstruktivistischen Sichtweise 23 begreift. Eine der Hauptaussagen des Konstruktivismus ist, dass es immer mehrere Möglichkeiten gibt, die Realität zu deuten. Folglich kann es kein objektives Wissen geben, sondern Wissen wird objektiviert, indem Menschen Konstruktionen miteinander teilen. Wirksamere Deutungen der Realität setzen sich mit Hilfe von Kommunikationsprozessen durch. Entspre-

1. Hintergründe, Inhalte, Ziele und Entwicklung des Wissensmanagements 17

chend ist Wissen immer an einen (Entstehungs-)Kontext gebunden, in welchem es „dis- und prozessual entsteht“ (ebd. S.20). Insbesondere bei turbulenten dynamischen Umweltbedingungen ist es nicht sinnvoll, Wissen in erster Linie als etwas Bestandhaft-Kodifizierbares zu begreifen, sondern die Prozesshaftigkeit rückt in den Vordergrund. Es wird deutlich, dass Wissensmanagement aus dieser Perspektive über die reine Implementierung einer technischen Infrastruktur weit hinaus gehen muss. Es stehen die Interaktionsprozesse im Vordergrund, in welchen Wissen produziert und ausgetauscht wird. Schneider (1996) führt ihre theoretische Kategorisierung weiter voran, indem sie die zwei Entwicklungsstränge als Bezugsrahmen für eine Systematisierung des gesamten Wissensmanagementfeldes hinsichtlich Methoden und Maßnahmen heranzieht. Ihre Einteilung soll kurz dargestellt werden, um das Bild vom Wissensmanagement weiter zu differenzieren (vgl. auch mit Abbildung 1, S.13). Sie unterscheidet anhand der Entwicklungsstränge zwei Modelle von Wissensmanagement, welche verschiedene Inhalte integrieren (ebd. S.42). Das erste Modell (Lernen 1) folgt tendenziell dem instrumentelltechnischen Verständnis von Wissen (ebd. S.32). Darin werden vier unterschiedliche Ziele zusammengefasst, es geht darum (ebd. S.27ff):

- vorhandenes, aber brachliegendes Wissen in der Organisation zu nutzen bspw. durch den Abbau von Kommunikationsbarrieren, hauptsächlich mit Hilfe von IuK, aber auch durch Empowerment und Enthierarchisierung;

- Lernbarrieren in Bezug auf extern vorhandenes Wissen abzubauen, bspw. durch Kooperation mit Kunden und Lieferanten;

- Ergebnisse von Lernprozessen und vorhandenes Wissen zu dokumentieren, bspw. mit Hilfe von Expertensystemen und Datenbanken;

- Wissen bzw. den „Intelligenzgrad“ eines Unternehmens zu bilanzieren. Schneider kritisiert an diesem Modell hauptsächlich, dass oft ein kumulativer Ansatz vertreten wird. Es kann aber nicht darum gehen, Wissen im Unternehmen nur zu maximieren, also „möglichst vielen möglichst viel Wissen zur Verfügung zu stellen“ (ebd. S.32). Dies führt zu einer kontraproduktiven Informationsüberflutung, welche Entscheidungen oft erschwert und verzögert. Außerdem weist sie auf theoretische Mängel hin, bspw. bezüglich der Unbestimmtheit des Wissensbegriffes (ebd. S.33f). Die darauf reagierenden Ansätze fasst die Autorin im Anschluss in einem zweiten Modell des „Meta-Wissensmanagements“ (ebd. S.39) zusammen. Darin rückt eine prozess- und interaktionsorientierte Sichtweise des Wissens in den Vordergrund. Zentraler Punkt eines Meta-Wissensmanagements ist der Einbau reflexiver Schleifen, d.h.

1. Hintergründe, Inhalte, Ziele und Entwicklung des Wissensmanagements 18

„Wissen [soll] mit seinen Vorannahmen und Begründungszusammenhängen reflexiv bewusst gemacht

und in Frage gestellt [werden], wodurch es sich verändert.“ (ebd. S.35). Wesentliche Ziele eines Meta-Wissensmanagements sind also die Bewusstmachung der individuellen und kollektiven Mentalstrukturen, daran anschließend sollen deren innovations- und veränderungshemmende Wirkungen erkannt und verändert werden. Es geht darum, kollektive Glaubenssysteme zu relativieren, indem das „gefrorene Wissen“ in Systeme, Strukturen und Personen sowie in der übergeordneten Unternehmenskultur reflektiert wird (ebd. S.36). Wichtige Maßnahmen dazu sind z.B. die Pflege einer lernbzw. fehlerfreundlichen Kultur, Förderung von Diversität im Unternehmen, bspw. durch multikulturell besetzte Führungsgremien, und vor allen Dingen der Einbau von verschiedenen Feedbacksystemen. Zusammengefasst geht es in Bezug auf Wissen in Schneiders erstem Modell eher um Informationsanhäufung durch einfaches Lernen, im zweiten wird Wissen eher mit doppelschleifigem Lernen (vgl. II. 2.2.3, S.53) in Verbindung gebracht, immer vor dem Hintergrund einer tendenziell unterschiedlichen Auffassung von Wissen (ebd. S.41).

Diese von Schneider schon 1996 dargestellte „Zweiteilung“ der Wissensmanagementverständnisse setzt sich über die Jahre fort und wird von ihr (2000 S.26ff; 2001 S.31ff) in einem neuen Modell präzisiert. Dieses soll für den weiteren Verlauf der Arbeit als Bezugspunkt dienen. Unterschiedliche Wissensmanagementverständnisse ergeben sich demnach durch die Differenzierung von drei Dimensionen. Die erste Dimension bezieht sich auf das schon beschriebene unterschiedliche Wissensverständnis (Produkt vs. Prozess) und wird durch zwei weitere Unterscheidungsdimensionen ergänzt, nämlich einem konträren Managementverständnis (Kontrolle vs. Ermöglichung) und unterschiedlichen Zielen (bessere Nutzung vs. Generierung von Wissen) (ebd. 2000 S.26). Wenn im Weiteren von verschiedenen (idealtypischen) Zugängen zum Wissensmanagement die Rede ist, ist also folgende Unterscheidung gemeint: Zum einen der instrumentalistische Wissensmanagementansatz, der einem klassischen Managementzyklus folgt. Diesem liegt ein menschenunabhängiger, objektiver Wissensbegriff zu Grunde. Wissen wird als dokumentierbares Produkt gesehen, es soll identifiziert und zugänglich gemacht werden, mit dem primären Ziel, seine Ausnutzung zu optimieren. Das Wissen aus den Köpfen der Mitarbeiter soll in Strukturen überführt und transparent gemacht werden, auf diese Weise soll eine umfassende Kontrolle des Managements über das Wissen erzielt werden; wie schon erwähnt, wird bei diesem Vorgehen die Technik besonders betont (ebd. S.27f). Im Gegensatz dazu steht der evolutionäre Ansatz (ebd. S.30), der den Menschen

1. Hintergründe, Inhalte, Ziele und Entwicklung des Wissensmanagements 19

in den Mittelpunkt der Betrachtung rückt. Wissen ist hier personengebunden und wird als Prozess definiert. Der Fokus liegt auf der Schaffung von Wissen, dies kann auf verschiedene Arten geschehen, sowohl durch doppelschleifiges Lernen wie beim oben geschilderten „Meta-Wissensmanagement“, in dessen Folge dann auch radikale Strukturänderungen möglich sind, als auch durch einfache Kombination von bekanntem Wissen (dies wäre dann ein Anknüpfungspunkt zum instrumentalistischen Ansatz). Management wird dabei systemtheoretisch als Prozess der Ermöglichung von Eigenlogik und Selbstorganisation verstanden, in diesem Sinne sollen geeignete Rahmenbedingungen geschaffen werden, „... damit Wissen entsteht, Wissensträger einander begegnen und auch kooperieren wollen.“ (ebd. S.29). Es geht darum, Personen zu vernetzen, Erfahrungen zu ermöglichen und einen Kontext zu schaffen, in dem Wissen in Frage gestellt werden kann. Insgesamt zeigt dieser Ansatz deutliche Bezüge zu Konzepten der lernenden Organisation, er ist für das Management wesentlich riskanter, weil er eben „nur“ darauf abzielt, Prozesse anzustoßen und zu fördern, diese aber letztendlich nicht komplett beherrscht werden können 24 .

Schon 1996 weist Schneider darauf hin, dass einzelne Modelle des Wissensmanagements die dargestellte theoretische Differenzierung zu überbrücken versuchen, indem sie zwischen Wissensarten 25 unterscheiden (ebd. 20). Dies hat sich in den letzten Jahren fortgesetzt, so gut wie jedem Beitrag zu dem Thema ist eine theoretische Auseinandersetzung zu dem Verständnis von Wissens vorangestellt, so dass es möglich wird, sowohl die Produkt- als auch die Prozesshaftigkeit von Wissen zu erfassen (z.B. Davenport/Prusak 1998 S.26ff; Romhardt 1998 S.24ff; Weggemann 1999 S.33ff). Generell wird versucht, Elemente des instrumentalistischen und evolutionären Ansatzes zu integrieren. Krauter/Kreitmeier (1999 S.73f) sehen die Zukunftspotentiale von Wissensmanagement gerade in einer sinnvollen Verbindung dieser beiden Ansätze. Allgemein lässt sich festhalten, dass die meisten neueren theoretischen Wissensmanagementkonzepte versuchen, möglichst viele Ziele zu behandeln, d.h. sowohl Transfer und Dokumentation

1. Hintergründe, Inhalte, Ziele und Entwicklung des Wissensmanagements 20

von Wissen werden thematisiert, aber immer auch vor dem Hintergrund der Notwendig- Bestehendes reflektieren und verändern zu müssen. Schneider (2000 S.27) merkt in diesem Zusammenhang kritisch an, dass das instrumentalistische Verständnis immer noch die Konferenzszene dominiere und nur die vielversprechende Begleitrhetorik aus dem Gebiet des evolutionären Ansatzes stamme. Nichtsdestotrotz gewinnt (zumindest in der Literatur) in den letzten Jahren eine umfassende ganzheitliche Sicht, in welcher auch die Technik nur noch als notwendige, aber bei weitem nicht hinreichende Bedingung (Aulinger u.a. 2001 S.83; Bullinger u.a. 1998a S.22) für erfolgreiches Wissensmanagement gesehen wird, zunehmend an Bedeutung; ein rein instrumentalistischer Zugang ist selten, womit allerdings nicht gesagt werden soll, dass alle neueren Wissensmanagementkonzepte inhaltlich und methodisch übereinstimmen. Der Trend weist aber in die angedeutete Richtung. U.a. aus diesem Grund werden Datenbanken in Teil III auch nicht lediglich vor dem Hintergrund des instrumentellen Ansatzes betrachtet, sondern es werden Bezüge zum evolutionären Ansatz aufgezeigt (s. dazu insbesondere III. 2.3, S.83). Wissensmanagement wird inzwischen als differenziertes Konzept verstanden, welches - auf der Basis eines präzisierten Wissensverständnisses - Interventionen auf mehreren Ebenen eines Unternehmens umfasst: Mandl/Reinmann-Rothmeier (2000 S.7) bspw. sprechen explizit die Faktoren Organisation, Mensch und Technik an. Weggemann (1999 S.118ff) differenziert noch feiner in die Gestaltungsdimensionen Strategie, Unternehmenskultur, Struktur, Systeme, Managementstil und Personal. Um diese verschiedenen Gestaltungsdimensionen für das Management von Wissen handhabbar zu machen, werden oft einzelne Handlungsfelder (z.B. Wissensidentifikation, -generierung, - diffusion, -integration, -transfer [Pawlowsky 1999 S.115f; Probst u.a. 1997 S.51ff, s.o.]) bestimmt, welchen wiederum bestimmte Maßnahmen und Methoden 26 zugeordnet werden, die dann auf die jeweiligen Gestaltungsdimensionen anzuwenden sind. Es gilt also in Theorie und Praxis als prägende Erfahrung der letzten Jahre, dass ohne die Beachtung der personellen, organisatorischen und kulturellen Rahmenbedingungen (Bullinger u.a.1998a S.38; Heisig 1999 S.42ff; Hilse 1999 S.170f) Wissensmanagement nicht zum versprochenen Erfolg führt. Dies gilt sowohl für unternehmensweite, wissensorientierte Gesamtstrategien, als auch für einzelne Projekte, die den Umgang mit Wissen optimieren sollen (Hilse 1999 S.172). Unter den letzten Punkt wäre z.B. die Gefahr zu fassen, dass neu implementierte Datenbanken letztlich nur nutzlose Datenfriedhöfe 27

1. Hintergründe, Inhalte, Ziele und Entwicklung des Wissensmanagements 21

(keiner gebraucht die Daten sinnvoll) produzieren (Wilkesmann/Rascher 2001 S.1) oder dass sie sogar völlig leer bleiben.

Es ist also festzuhalten: In gleichem Maße wie die Bedeutung von technisch dominierten Ansätzen in den Hintergrund rückt, gewinnen ganzheitliche, das evolutionäre Wissensmanagementverständnis integrierende, Ansätze an Relevanz, die auch speziell dem Faktor Mensch eine zentrale Rolle zuschreiben 28 . Dies ist u.a. darauf zurückzuführen, dass es nur bedingt möglich ist, Wissensentwicklung und Wissensaustausch anzuweisen, direkt zu planen und fremd-zu-organisieren (Schmitz/Zucker 1999 S.192). Es setzt sich - um es erneut zu betonen: in der Literatur - zunehmend die nicht allzu neue Erkenntnis durch, dass ohne das Engagement der Mitarbeiter häufig wenig erreicht werden kann (vgl. Bullinger u.a. 1998a S.37); „... niemand [kann] zum Wissen, Lernen oder Können gezwungen werden ...“ (Romhardt 1998 S.46). Es müssen die Motivstrukturen der Mitarbeiter berücksichtigt werden. Vor dem Hintergrund, eben deren Engagement 29 sicherzustellen, sind die inzwischen weit verbreiteten Forderungen zu verstehen, die zum einen die Partizipation der Mitarbeiter schon bei der Einführung von Wissensmanagement, zum anderen die Schaffung von Rahmenbedingungen zur Unterstützung von Wissensprozessen, fordern. Unter die allgemeinen Forderungen nach Ganzheitlichkeit und Beachtung von Rahmenbedingungen (Heisig 1999 S.46) lassen sich eine große Anzahl von Empfehlungen und entsprechenden Einzelmaßnahmen subsumieren. So wird im Zusammenhang mit Wissensmanagement zunehmend die Bedeutung von Bereichen der Unternehmenskultur thematisiert, es soll bspw. eine Vertrauens- und Kooperationskultur institutionalisiert werden (Frey, D. 2000), neue Prinzipien der Führung werden empfohlen (Rosenstiel v. 2000), außerdem entwickelt sich eine breite Diskussion um sogenannte Wissensgemeinschaften bzw. Communities of Practice (North u.a. 2000; Mandl/Reinmann-Rothmeier 2000 S.11). Insbesondere der Art, Form und Möglichkeit von Kommunikation im Unternehmen wird bei vielen Aspekten des Wissensmanagements eine herausragende Bedeutung beigemessen, so dass viele personelle und strukturelle Maßnahmen auf deren Optimierung zielen (vgl. Eberl 2001 S.55ff; Frey, D. 2000;

Reflexion zu unterziehen, kann ebenfalls als Trend der letzten Jahre verstanden werden (siehe Kapitel II. 2).

1. Hintergründe, Inhalte, Ziele und Entwicklung des Wissensmanagements 22

Kalmus 1998; Schmitz/Zucker 1999 S.184ff; Wahren 1996 S.109, 119, 194ff; Straub 1999). Diese exemplarische Aufzählung von möglichen Aktionsfeldern erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sie macht aber deutlich, dass im Rahmen von Wissensmanagement einiges von den Unternehmen und den Mitarbeitern verlangt wird. In diesem Zusammenhang muss allerdings kritisiert werden, dass viele Aussagen einen rein normativen Charakter haben, denen oft jegliche theoretische und/oder empirische Validierung fehlt (vgl. Schneider 1996 S.16f). Meist werden lediglich Empfehlungen weitergegeben, die aus best-practice Fällen abgeleitet wurden oder deren Nutzen bestenfalls (für ein einzelnes Unternehmen) anhand von Fallstudien nachgewiesen wurden. Konkrete Umsetzungsproblematiken werden meist stiefmütterlich behandelt. In ähnliche Richtung geht die Kritik von Wilkesmann (2000b S.9), wenn er feststellt, dass häufig nur strategische Zielgrößen definiert werden, ohne auch entsprechende Bedingungen der Umsetzung näher zu spezifizieren oder zu untersuchen.

Einige der aufgeführten Defizite sollen im Rahmen dieser Arbeit vermieden werden. Wenn es in Teil III um kritische Faktoren einer erfolgreichen Datenbankimplementation geht, ist es zwar sinnvoll, vorhandene Empfehlungen aus der Literatur zu würdigen, es wird aber zusätzlich immer versucht, Begriffe (wie z.B. Vertrauen oder Motivation) theoretisch fundiert darzustellen und, wenn möglich, relevante empirische Ergebnisse zu präsentieren. Es soll an dieser Stelle schon erwähnt werden, dass es m.E. sinnvoll ist, Wissensmanagement, wenn es um die konkrete Umsetzungsthematik einzelner Projekte

- wie eben einer Datenbank - geht, im Anschluss an Wilkesmann (2000b) als „Aushandlungsprozess zwischen Organisationsmitgliedern“ (ebd. S.9) aufzufassen, anstatt als strategische Führungsgröße oder rein technische Problematik. Dies begründet sich u.a. dadurch, dass sich Wissensmanagement innerhalb der organisatorischen, kulturellen und technischen Aspekte eben immer auch mit mikropolitische Fragen beschäftigen muss (ebd. S.8; Baecker 1999 S.103; Schmitz/Zucker 1999 S.181; Schneider 1996 S.27). Wissensmanagement ist in vielen Bereichen „highly political“ (Davenport 1996 zitiert nach Romhardt 1998 S.212), bspw. weil Wissensabgabe und -verteilung immer auch in Zusammenhang mit potentiellen Machtverschiebungen zu betrachten sind (vgl. Hanft 1996; Kuppinger/Woywode 2000 S.138f; II. 4). Diese Aspekte treten natürlich insbesondere bei der Einführung und Umsetzung einzelner Maßnahmen zu Tage. Bezogen auf eine Datenbank kann dies z.B. bedeuten, dass Experten einen Verlust ihrer Machtposition befürchten, wenn sie Teile ihrer Kenntnisse an eine Datenbank abgeben.

1. Hintergründe, Inhalte, Ziele und Entwicklung des Wissensmanagements 23

1.3 Wissensmanagement als Mode - das Neue am Wissensmanagement

Das Auf und Ab von Managementmoden ist eine bekannte Erscheinung, die durchaus auch kritisch hinterfragt werden kann (vgl. zum Folgenden Kieser 1995 S.65ff). Konzepte wie Lean Management, Total Quality Management oder Business Process Reengineering tauchen regelmäßig kometenhaft auf und werden bereits nach einigen Jahren durch neue Konzepte abgelöst, manchmal ohne dass eine umfassende Realisierung in den Unternehmen stattgefunden hat. Oft enden Umsetzungen solcher Konzepte in der Praxis auch mit dem Ergebnis, dass sich zwar das Reden über die Organisation verändert hat, die Organisationsstrukturen aber im Wesentlichen erhalten geblieben sind. Von dem versprochenen revolutionären organisationalen Wandel bleiben höchstens einige nützliche Ideen zurück. Außerdem wird mit Managementmoden manchmal lediglich versucht, altbekannte Prinzipien unter einem neuen Schlagwort wieder salonfähig zu machen. Auch in der Diskussion um das Wissensmanagement taucht immer wieder die Frage auf, inwiefern es sich bei seinen Konzepten und Ansätzen tatsächlich um etwas grundlegend Neues - mit ausreichender Praxisrelevanz - handelt, bzw. inwiefern es sich von der langen Reihe vorhergehender Managementmoden abgrenzen lässt (Krauter/Kreitmeier 1999 S.72f.; Schneider 1996 S.23ff; Schneider 2000 S.78f; Probst/Raub 1998; Sturz 2000). Die Antworten können im Rahmen dieser Arbeit nicht mit allen Argumentationssträngen und Facetten dargestellt werden. Es werden aber zwei m.E. in diesem Kontext besonders relevante Punkte herausgegriffen, anhand welcher Potential und Bedeutung von Wissensmanagement deutlich werden. Wissensmanagement ist praktisch und inhaltlich mehr als eine schnelllebige Managementmode oder ein überschätzter „Hype“ 30 . Zum einen wird Bezug auf die tatsächliche Verbreitung von Wissensmanagement in der Praxis genommen; zum anderen wird seine strategische Komponente als diejenige Facette, die nötig ist, um auf veränderte Marktbedingungen reagieren zu können und damit etwas wesentlich Neues konstituiert, unterstrichen.

Über Wissensmanagement wird nun schon seit ca. zehn Jahren diskutiert und geschrieben. Die Literatur der letzten Jahre ist zwar reichhaltig gespickt mit Fallstudien und Beschreibungen von best practice Beispielen zum Thema, aber parallel gab es auch immer wieder die ernüchternde Feststellung, dass in den Unternehmen der große Durchbruch auf breiter Basis noch auf sich warten lasse (Schneider 1996 S.24; Mandl/Reinmann-Rothmeier 2000 S.4). Eine breit angelegte Unternehmensstudie des Fraunhofer-Institutes

1. Hintergründe, Inhalte, Ziele und Entwicklung des Wissensmanagements 24

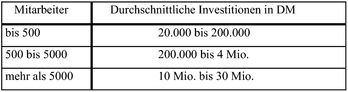

(Bullinger u.a. 1998b) aus dem Jahre 1998 zur Durchdringung der deutschen Wirtschaft mit der Wissensmanagementthematik spiegelt eben diese Problematik in Bezug auf die Praxis wieder. Die Unternehmen haben die Bedeutung von Wissen als Ressource erkannt (96 Prozent halten Wissensmanagement für wichtig bzw. sehr wichtig [ebd. S.8]) und sind sich sogar ihrer Defizite im Umgang damit bewusst (nur 15 Prozent bewerten ihre Ausnutzung des Wissens für gut bzw. sehr gut [ebd.]), aber trotzdem findet die Umsetzung der Erkenntnisse in die Praxis „nur sehr zögerlich statt“ (ebd. S.21). Zur Zeit deutet sich hier ein Wandel an, nicht nur Interesse, sondern eben auch Aktivitäten im Bereich Wissensmanagement haben kontinuierlich zugenommen. Dieser Trend lässt sich anhand einer Reihe von aktuellen Studien nachvollziehen 31 . Nach einer international angelegten Studie 32 der KPMG Consulting GmbH (Schmitz/Voigt 2000 S.1) hatten 1998 43 Prozent der befragten Unternehmen ein Wissensmanagementprogramm begonnen, 2000 waren es schon 62 Prozent. Auch eine Online Umfrage aus dem Frühjahr des Jahres 2001 (Döring-Katernkamp/Trojan 2001) kommt zu dem Ergebnis, dass sich Wissensmanagement als fester Bestandteil in den Unternehmen zu etablieren beginnt: Über 50 Prozent der befragten Betriebe gaben an, Wissensmanagement habe bei ihnen einen sehr wichtigen bzw. wichtigen Stellenwert, nur für 4 Prozent ist es gar nicht wichtig. Über 90 Prozent halten Wissensmanagement zukünftig für wichtig/sehr wichtig in ihrem Unternehmen und bezeugen auch eine entsprechende Investitionsbereitschaft. Diese wird durch eine schon ältere Studie von 1997 (ILOI 2001 S.3) bestätigt, demnach „beabsichtigen die meisten befragten Unternehmen erhebliche Summen“ (ebd.) zur Einführung von Wissensmanagement zu investieren. Abbildung 2 (S.25) gibt die durchschnittlichen monetären Größen der jährlich geplanten Investitionen wieder:

Abb. 2: Durchschnittliche jährliche Investitionsbereitschaft der deutschen Unternehmen ins Wissensmanagement, gestaffelt nach Mitarbeiterzahlen (ILOI 2001 S.3)

1. Hintergründe, Inhalte, Ziele und Entwicklung des Wissensmanagements 25

Es ist also festzuhalten, dass Wissensmanagement sicherlich ein Modethema ist, aber eben nicht im Sinne eines ausschließlich theoretischen Hypes, sondern eines, mit dem Inhalte und Methoden transportiert werden, die in der Unternehmenspraxis zunehmende Akzeptanz und in der Folge auch entsprechende Umsetzungen erfahren. Um zu klären, in welchem Umfang die angestrebten Ziele langfristig erreicht werden können, und welche tatsächliche Veränderungen bspw. der Organisationsstrukturen damit einhergehen, sind weitere Studien erforderlich.

Im Weiteren soll nun auf das innovative Potential von Wissensmanagement abgehoben werden, indem es erneut in den Kontext der gesellschaftlichen Entwicklungen gestellt wird. Oft wird in Beiträgen zum Wissensmanagement auf einzelne Probleme der Unternehmen im Umgang mit Wissen Bezug genommen, z.B. Wichtiges wird vergessen, Ausscheiden von Experten hinterlässt Lücken; Wissen wird nicht genutzt, weil es nicht bekannt ist usw. (Romhardt 1998 S.50; Pawlowsky 1999 S.114). Dies wird oft in Kombination mit dem Argument, Wissen werde in der Wissensgeselllschaft zur bedeutenden Ressource, als oberflächliche Begründung für die Notwendigkeit von Wissensmanagement angeführt. Die Konsequenzen, die daraus gezogen werden, entsprechen im Wesentlichen dem oben dargestellten instrumentalistischen Ansatz: Der Umgang mit Wissen soll optimiert werden, indem es dokumentiert und ausgetauscht wird. Der strategische Fokus ist auf eine bessere Prozessbeherrschung und damit letztlich auf Kostensenkung ausgerichtet (Schneider 2000 S.28). Dies ist für die Unternehmen sicherlich nützlich und wertvoll, auch vor dem Hintergrund der immer wieder zitierten Aussagen, Unternehmen würden nur 20-30 Prozent (Lehner 2000 S.227) bzw. 40 Prozent (Pawlowsky 1999 S.114) ihres eigentlich verfügbaren organisatorischen Wissens nutzen. Auch Schneider (2000 S.79) betont, dass gerade in einer globalisierten Wirtschaft der Managementaufgabe, alle Teilprozesse zu optimieren, eine hohe Bedeutung zukommt. Als Neuerung gegenüber anderen Managementansätzen ist in diesem Zusammenhang vor allen Dingen der vermehrte Einsatz von IuK-Technologie zu betrachten. Die grundsätzliche innovative Komponente von Wissensmanagement bleibt aber im Dunkeln, denn mit (wissensbasierten und auf Wissen fokusierten) Optimierungsprozessen beschäftigen sich Unternehmen schon seit längerem (Nonaka/Takeuchi 1997 S.63f), ein durch IuK leistungsfähigeres gewordenes effizienzorientiertes „Datenmanagement“ - stellt für sich genommen - keine bahnbrechende Innovation dar (vgl. Aulinger u.a. 1999 S.74f). Diese Form der „Wissenslogistik“ (ebd.) sieht Wissen primär als Produktionsfaktor und kann eine unterstützende Funktion für die Ziele einer weitreichenderen Auffassung von Wis-

1. Hintergründe, Inhalte, Ziele und Entwicklung des Wissensmanagements 26

sensmanagement ausüben. Nach dieser wird Wissen in erster Linie als strategische Res- gesehen, mit deren Hilfe eine angemessene, tiefergehende Reaktion auf aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen ermöglicht werden soll. Wissen wird dann unter dem Blickwinkel des Strategischen Managements betrachtet, daran kann nach Probst/Raub (1998) „... das spezifisch Neue einer wissensorientierten Managementperspektive festgemacht werden.“ (ebd. S.132). Diesen Gedanken ausführend, plädieren sie dafür, Wissensmanagement letztendlich zum Auf- und Ausbau von organisationaler Kompetenz zu verwenden mit dem primären Ziel, dauerhafte Wettbewerbsvorteile zu erzielen. Die organisationale Kompetenz wird durch zwei sich ergänzende Kriterien charakterisiert. Erstens durch die strategische Relevanz, damit sind Aktivitäten bezeichnet, die ein Unternehmen derart gut beherrscht, dass es sich mit deren Hilfe von seinen Konkurrenten absetzen kann. Zweitens basiert organisationale Kompetenz auf dem Kriterium der organisationalen Komplexität; diese soll garantieren, dass die Funktionsweise der Kompetenzen für Konkurrenten schwierig zu verstehen und damit auch kaum zu imitieren ist und somit ihre strategische Relevanz erhalten bleibt (ebd. S.134f). Ein in diesem Sinne verstandenes Wissensmanagement muss als zentralen Punkt die Schaffung von neuem Wissen betonen (ebd. S.136); nur neues Wissen ermöglicht Innovationen, den Aufbau von Kompetenzen und dadurch letztlich dauerhafte Wettbewerbsvorteile (Schmitz/Zucker 1999 S.181f). Dieses strategische Verständnis von Wissensmanagement orientiert sich an dem ressourcenbezogenen Strategieansatz. Dieser gelangte Anfang der 90er Jahre, vor dem Hintergrund einer Analyse der ökonomischen Umbrüche, zu dem Schluss, dass nur besondere Fähigkeiten, d.h. (Kern-)Kompetenzen/Schlüssel-qualifikationen eines Unternehmens in dynamisierten Märkten nachhaltige Wettbewerbsvorteile garantieren (Prahalad/Hamel 1990) 33 . Das wesentliche innovative Element des Wissensmanagements ist, dass es sich vor diesem Hintergrund explizit und (mehr oder wenig) theoriebasiert damit auseinandersetzt, wie diese strategisch bedeutsamen Kompetenzen erzielt werden bzw. wie sich verschiedene, in diesem Zusammenhang relevante, Wissenspotentiale gewinnen lassen (Nonaka/Takeuchi 1997 S.62f; vgl. Probst/Raub 1998). Oben wurde schon erwähnt, dass besonders ein personenorientiertes, am evolutionären Ansatz orientiertes Wissensmanagement in der Lage ist, die zur Wissensgenerierung erforderli-

1. Hintergründe, Inhalte, Ziele und Entwicklung des Wissensmanagements 27

chen Kreativitätspotentiale zu aktivieren und Lernprozesse in Gang zu setzen (Schneider 2000 S.28ff) 34 .

Ebenfalls mit dem gewandelten Strategieparadigma als Bezugspunkt weist Deiser (1996) auf weitere Implikationen eines Wissensmanagement, das in erster Linie auf die Schaffung eines Portfolio von Kernkompetenzen zielt, hin. Ein Unternehmen, welches sich auf seine Kernkompetenzen konzentriert, ist gezwungen, sekundäre Funktionen, die nicht zur Basis der strategischen Ausrichtung gehören, auszugliedern.

„Die ursprünglich innerhalb eines Unternehmen angesiedelte Wertschöpfungskette wird in mehrere

eigenständige Unternehmen `verstreut´ - Unternehmen, die übrigens Kunden, Lieferanten Mitbewer- oder gar alles in einem sein können.“ (ebd. S.56).

In der Folge entstehen vermehrt netzwerkartige Unternehmensverbünde bis hin zur virtuellen Organisation 35 . Innerhalb dieser werden neue Koordinations- und Regelungsmechanismen erforderlich (ebd.). (Dabei können IuK und Datenbanksysteme unterstützend wirken, sie sind aber nicht die Träger des eigentlichen Prozesses). Gerade hier sieht Deiser den Anknüpfungspunkt für ein strategisches Wissensmanagement. Nur ein kontinuierlicher Lernprozess der Unternehmen, welcher sich an den externen Schnittstellen auf Basis der bewussten Auseinandersetzung mit den relevanten Umweltpartnern abspielt, kann die strategische Kompetenz 36 eines Unternehmens langfristig garantieren, d.h. Antworten auf die Frage liefern, „... mit welchen Kompetenzen welche Produkte auf welchen Märkten positioniert werden sollen.“ (ebd. S.58). Auch in dieser Argumentationskette wird deutlich, dass Wissensmanagement erforderlich ist, um auf gewandelte Umweltbedingungen angemessen reagieren zu können, und sie gibt dem Management von Wissen auf diese Weise einen Status, der es von einem Modethema mit recycelten Zielen und Inhalten abhebt.

Wissensmanagement bietet eine Möglichkeit, einen Transformationsprozess zu begleiten und zu unterstützen, der aufgrund der Umbrüche der Weltwirtschaft und der Gesellschaft notwendig geworden ist; es beinhaltet somit Potentiale, die weit über eine (per Definition vergängliche) Mode hinausweisen (vgl. Schneider 2000 S.77-79).

2. Relevante Begriffe und Modelle für das Management von Wissen 28

2. Relevante Begriffe und Modelle für das Management von Wissen

Nachdem nun ein einführender Überblick über Inhalte, einzelne Themengebiete, Ent- und Potentiale des Wissensmanagements dargestellt wurde, geht es in diesem Kapitel darum, das Verständnis von dem, was Wissensmanagement ist, wie es angewendet werden kann und was es leisten kann, weiter zu vertiefen. Um dieses Vorhaben zu realisieren, ist es erforderlich, die Basisbegriffe des Wissensmanagements zu diskutieren, zu differenzieren und, wenn möglich, theoretisch zu unterlegen. Die nachfolgenden Ausführungen stellen notwendigerweise eine Auswahl von Begriffen und Modellen dar. Auswahlkriterien waren dabei die Relevanz bezüglich der Implementation von Datenbanken, die Verbreitung in der Literatur sowie das Ziel, ein umfassendes Verständnis vom Wissensmanagement zu vermitteln.

2.1 Diskussion des Wissensbegriffes

Einleitend sollen zwei Zitate deutlich machen, was in der folgenden Diskussion des Wissensbegriffes nicht geleistet werden kann.

„Die Einheit der Idee des Wissens ist heute faktisch nicht mehr vorhanden.“ (Romhardt 1998 S.24). „Ein einheitliches Wissensverständnis oder gar der Begriff des Wissens liegen nicht vor, so dass die

unterschiedlichen Wissenskonzepte immer in Bezug auf bestimmte Forschungsbereiche, Ansätze und

Leitunterscheidungen zu verstehen sind.“ (Krebs 1998 S.33; Hervorhebung im Original). Es geht im Folgenden also weder darum, die endgültige Definition des Wissens zu prä- sentieren, noch sollen beliebige Definitionen unkommentiert aneinandergereiht werden. Vielmehr sollen unterschiedliche, nützliche Verständnisse, Aspekte und Klassifikationen des Wissensbegriffes dargestellt werden. Nützlich für den Fortgang dieser Arbeit, d.h. für die Einordnung von Wissensmanagement allgemein, und als Basis für die weitere Argumentation, womit insbesondere das Verhältnis von Wissen und Datenbanken gemeint ist. Vor diesem Hintergrund soll eine, für das weitere Vorgehen geeignete, Auffassung des Wissensbegriffes gewonnen werden 37 , außerdem sollen die im Kontext dieser Arbeit relevanten Merkmale von Wissen aufgeführt werden, um am Ende des Kapitels zu einem Verständnis zu gelangen, das geeignet ist, im weiteren Verlauf der Arbeit als Bezugspunkt zu dienen.

2. Relevante Begriffe und Modelle für das Management von Wissen 29

2.1.1 Erkenntnistheorie und Perspektiven auf Wissen

Als Ausgangspunkt, um ein erstes (Vor-)Verständnis von Wissen zu erlangen und vor allen Dingen, um anhand der langen, kontroversen Diskussion die Komplexität des Begriffes deutlich zu machen, wird häufig Bezug genommen auf verschiedene erkenntnistheoretische Positionen (Krebs 1998 S.34ff; Nonaka/Takeuchi 1997 S.32ff; Rollet 2000 S.23ff) 38 . An dieser Stelle soll zunächst ein kurzer Abriss einiger historischer erkenntnistheoretischer Positionen erfolgen, um im Anschluss daran auf moderne Positionen einzugehen.

Ziel der (philosophischen) Erkenntnistheorie (Epistemologie) ist es zu klären, ob Wissen existiert, was wir wissen können und wie man zu gesichertem Wissen gelangen kann (Krebs 1998 S.36). Die Grundlagen der westlichen Epistemologie liegen in Griechenland. Die Suche nach einer Definition und Charakteristika des Wissens lässt sich zumindest bis zu Platon zurückverfolgen. Dieser vertrat eine rationalistische Sichtweise, dabei ging er, auf Basis seiner Theorie der Ideen 39 , davon aus, dass sich Wissen nur durch menschliche Vernunft resp. logisches Denken (a priori) erlangen ließe. Wissen wird dabei als Weisheitswissen verstanden, welches Bildung einer Person und Denkereignisse innerhalb derselben erfordert (ebd. ; Rollet 2000 S.23ff). Platon gelangte zu der Auffassung, unter Wissen sei ein „gerechtfertigter, wahrer Glaube“ zu verstehen. Eine Diskussion der Definition kann hier nicht geleistet werden, es soll lediglich erwähnt werden, dass die Kritik an ihr sich im Wesentlichen auf die mangelnde Operationalisierbarkeit bezieht (vgl. Rollet 2000 S.25; Wiegand 1996 S.164).

Eine konträre Einstellung zu der Frage, was Wissen ist und wie es gewonnen werden kann, entwickelte Platons Schüler Aristoteles. Dieser plädierte für eine empiristische Sichtweise, d.h. nach seiner Meinung kann Wissen nur aus Sinneswahrnehmungen (a posteriori) gewonnen werden. Wissen entsteht durch sorgfältige Beobachtung. Die beiden Zugänge zum Wissen finden ihre Fortsetzung in der klassischen Erkenntnistheorie. Bedeutende Rationalisten sind Descartes, Leipnitz und Spinoza, während Denker wie Locke, Berkeley und Hume als wichtige Empiristen zu nennen wären. Als erster versuchte Kant beide Ansätze miteinander zu vereinen, er charakterisiert den menschlichen Verstand als aktive Instanz, mit dessen Hilfe es möglich wird, Sinneseindrücke in Zeit

2. Relevante Begriffe und Modelle für das Management von Wissen 30

und Raum einzuordnen sowie die zu deren Verständnis erforderliche Instrumente einzu- (Rollet 2000 S.25; Nonaka/Takeuchi 1997 S.36f) 40 .

Trotz diametral unterschiedlicher Ausgangslage von Empiristen und Rationalisten besitzen sie eine bedeutende Gemeinsamkeit, sie gehen davon aus, dass ein direkter Zugang zur Wahrheit (zum Wissen) möglich ist. Entweder die Vernunfteinsicht oder die Beobachtung werden als Legitimation für die Existenz eines letzten Gültigkeitskriterium angesehen, aus welchem für gewonnenes Wissen eine absolute „Wahrheits- und Gewiß- heitsgarantie“ resultiert (Krebs 1998 S.37). Dass es eine solche Garantie nicht geben kann, wurde von (traditioneller) skeptizistischer Position schon immer angezweifelt (ebd. 36f; Rollet 2000 S.26f). In Folge der grundsätzlichen Zweifel an einem absoluten, gesicherten Wahrheitskriterium und der daraus abgeleiteten Relativität von Wissen haben sich verschiedene moderne Erkenntnistheorien entwickelt (Krebs 1998 S.40). Als direkter Sprössling aus dieser Problematik ist der kritische Rationalismus hervorgegangen, der grundsätzlich davon ausgeht, dass es kein absolutes für immer gültiges Wissen geben kann. Er baut auf einem prinzipiellen Fallibilismus auf, d.h. jedes (nach strenger Methodologie) gewonnene Wissen ist nur vorläufig wahr (es ist lediglich eine Hypothese über die Wirklichkeit), es bleibt grundsätzlich immer möglich, dass es durch kritische Überprüfung - insbesondere wissenschaftliche Experimente - falsifiziert wird (vgl. ebd. S.36ff, 99ff). Diese Methodologie verhindert ein Abgleiten in den Irrationalismus, welcher prinzipiell droht, wenn die Existenz von garantiert wahrem Wissen abgelehnt wird. Neben dem Ablehnen eines absoluten Wahrheitskriterium des Wissens muss als wesentliche Konsequenz aus dem kritischen Rationalismus festgehalten werden, dass Wissen immer konstruiert ist, da seine Gewinnung eben an eine soziale Praxis und die beschriebene Methodologie gebunden ist (ebd. S.39) 41 .

Basierend auf diesen Erkenntnissen haben sich unterschiedliche Ausformungen von neueren (und radikaleren) konstruktivistischen Positionen der Erkenntnistheorie entwickelt. Als Beispiel wäre die systemtheoretische Position zu nennen, welche Wissen als „kondensierte Beobachtung“ (ebd. S.40) und „kognitiv stilisierten Sinn“ betrachtet (ebd.). In dieser Sichtweise entsteht Wissen immer nur innerhalb eines sinnverarbeitenden Systems 42 auf Basis einer von diesem gemachten Unterscheidung. Wissen ist immer

2. Relevante Begriffe und Modelle für das Management von Wissen 31

zustandsgebunden, d.h. es ist abhängig von der Struktur und den Verknüpfungsmöglich- des jeweiligen Systems, außerdem ist es zeitpunktgebunden und sozial konditioniert (vgl. Krebs 1998 S.40-46) 43 .

Erkenntnistheoretische Diskussionen füllen Regale, die dargestellten Splitter sollten aber genügen, um deutlich zu machen, dass der Blick auf Wissen immer von einer wissensphilosophischen Position abhängt. Des Weiteren bleibt festzuhalten, dass im klassischen Verständnis Wissen als etwas (göttlich) Gegebenes, absolut Wahres galt, was der Mensch entdecken konnte, heutzutage „... ist Wissen aber säkularisierter Natur und damit vom Menschen zu produzieren.“ (Walger/Schencking 2001 S.24). Diese Produktivität des Menschen in Bezug auf Wissen kann zum einen als abstrakte Rechtfertigung für die Notwendigkeit des Managements von Wissen verstanden werden, zum anderen weist sie auf die grundsätzliche, je nach erkenntnistheoretischem Verständnis variierende, Konstruiertheit des Wissens hin, welche auch das Wissensverständnis dieser Arbeit prä- gen wird.

Um einen ersten - und damit notwendigerweise noch beschränkten - Zugang zu dem viel diskutierten Begriff des Wissens zu bekommen, wird oft die Möglichkeit gewählt, ihn von verwandten Begriffen zu unterscheiden. Am häufigsten trifft man in diesem Zusammenhang auf die hierarchische Abgrenzung zwischen Daten, Information und Wissen (z.B. Rehäuser/Krcmar 1996 S.3ff; Weggemann 1999 S.34ff; Willke 1998 S.7ff.). Die Hierarchie besteht entlang zweier Dimensionen, einerseits aus einer temporalen (Information entsteht aus Daten, Wissen aus Information), andererseits wird eine Werthierarchie impliziert (Informationen sind höherwertig als Daten, und Wissen ist wertvoller als Information) (Rollet 2000 S.38) 44 . Diese Kategorisierung ist Grundvoraussetzung, um typische Begriffe des Wissensmanagements, wie z.B. Wissenstransfer oder Wissensspeicherung, richtig einordnen und benutzen zu können.

Daten stehen in dieser Hierarchie ganz unten. Sie werden aufgefasst als „... die symbolische Reproduktion von Zahlen, Quantitäten, Variablen oder Fakten:“ (Weggemann 1999

2. Relevante Begriffe und Modelle für das Management von Wissen 32

S.35) bzw. „... als strukturierte Aufzeichnungen von Transaktionen.“ (Davenport/Prusak 1998 S.27). Willke (1998) weist darauf hin, dass es „keine Daten an sich“ (ebd. S.7) geben kann, dabei bezieht er sich auf die konstruktivistische Erkenntnistheorie, diese zeigt, dass Daten immer beobachtungsabhängig sind, d.h. sie hängen unmittelbar von den Instrumenten und Verfahren ab mit denen sie gewonnen werden, somit sind schon Daten immer konstruiert (ebd.). Ohne ein gewisses (Vor-)Wissen kann nichts zu einem Datum werden (Schneider 2000 S.9). Menschen benutzen als Instrumente der Beobachtung z.B. Theorien, Ideologien oder Vorurteile, also allgemein ausgedrückt, verschiedene kognitive Modelle, um Daten zu gewinnen (Willke 1998 S.7). Daten gelten als „hart“, wenn die Vertrauenswürdigkeit der Meßinstrumente, mit denen sie gewonnen werden und die Gültigkeit der Messung zweifelsfrei belegt sind (Weggemann 1999 S.36). Daten müssen immer in irgendeiner Form codiert sein, dabei gibt es nur drei Möglichkeiten: Sie können als Zahlen, Texte/Sprache oder Bilder vorliegen (Willke 1998 S.7f). Informationen entstehen, wenn Daten Relevanz für ein System erhalten, dafür müssen sie in einen ersten „Kontext von Relevanzen“ (ebd. S.8) bzw. „Sinnzusammenhang“ (Wilkesmann/Rascher 2001 S.2) eingebunden werden 45 . Daten sind also der Rohstoff der Information, für sich genommen sind sie wenig wert, da sie keine Aussage über die eigene Bedeutung enthalten.

„Eine Information ist nur dann konstituiert, wenn ein beobachtendes System über Relevanzkriterien

verfügt und einem Datum eine spezifische Relevanz zuschreibt.“ (Willke 1998 S.8). Als Systeme werden z.B. psychische Systeme, also Menschen, oder soziale Systeme bspw. Organisationen, aufgefasst. Die Relevanzen sind immer systemabhängig, es gibt keine Relevanzen an sich, damit ist also jede Information systemrelativ. Daraus wiederum folgt, dass der Informationsaustausch zwischen verschiedenen Systemen (zunächst theoretisch) nicht möglich ist. Dies würde identische Relevanzkriterien, die sich u.a. aus der jeweiligen Geschichte, den kognitiven Strukturen sowie aus Motiven und Zielen ergeben, bei beiden Systemen erfordern, wäre dies jedoch der Fall, könnte nicht mehr von zwei unterschiedlichen Systemen gesprochen werden. Wenn ein System (Alter) eine Information einem anderen (Ego) übermitteln möchte, nimmt Ego diese nur als Datum wahr. Erst indem Ego dieses Datum anhand seiner systemspezifischen Relevanzkriterien bewertet, konstruiert es aus ihm eine bedeutungsvolle Information. Dass diese für Ego

2. Relevante Begriffe und Modelle für das Management von Wissen 33

eine andere ist als für Alter ergibt sich zwangsläufig aus der Systemspezifität der Rele- (ebd. S.8f). Diese recht abstrakte Argumentation ist nötig, um eine naive Betrachtung des Informationsaustausches im Sinne einer Eins zu Eins-Übertragung von Information und die damit verbundenen Fehlschlüsse, auch im Hinblick auf die Verwendung von Datenbanken, zu vermeiden 46 . Angelehnt an den (einfacheren) Worten von Davenport/Prusak (1998 S.29) ist festzuhalten, dass letztlich immer der Empfänger einer Information (bzw. die Ausgestaltung seiner Relevanzkriterien) darüber entscheidet, ob etwas für ihn eine Information darstellt und was diese für ihn bedeutet. Wissen ist der komplexeste und umstrittenste der drei Begriffe. Unstrittig und intuitiv einsehbar ist, dass Wissen im Vergleich zu Information „... mehr umfaßt, tiefer gründet und reichhaltiger ist.“ (Davenport/Prusak 1998 S.31). Wissen entsteht, wenn Informationen - nach der Formulierung von Willke (1998) - „in einen zweiten Kontext von Relevanzen“ (ebd. S.11) eingebunden werden. Dieser Kontext basiert auf bisherigen bedeutsamen Erfahrungsmustern, welche in dem Gedächtnis eines Systems gespeichert sind. Informationen müssen also immer mit Erfahrungen verknüpft werden, damit Wissen entstehen kann, dabei ist Wissen immer in einen zweckorientierten Produktionsprozess integriert, d.h. es muss für das System einen Grund/Zweck geben, die Informationen einzubinden (ebd. S.11f) 47 . In jedem Fall entsteht Wissen nach dieser Auffassung durch einen menschlichen Konstruktionsprozess, womit die Auffassung von Wissen als objektive Wahrheit negiert wird (s.o.; Mandel/Reinmann-Rothmeier 2000 S.6). Völlig trennscharf ist Willkes Differenzierung von Information und Wissen aber nicht, denn es bleibt unklar, inwiefern nicht auch die Relevanzkriterien, mit denen aus Daten Informationen gemacht werden, ähnlich wie der „zweite Kontext von Relevanzen“, ebenfalls auf Erfahrungen beruhen und somit ebenfalls ein Gedächtnis benötigen. Es fehlt also eine genauere Definition der Relevanzkriterien und der Erfahrungsmuster bzw. eine präzisere Differenzierung beider Begriffe 48 .

Grundsätzlich herrscht aber weitgehend Einigkeit in der Ansicht, dass Wissen in irgendeiner Form die Struktur ist bzw. eine solche vorgibt, mit deren Hilfe Informationen nä-

2. Relevante Begriffe und Modelle für das Management von Wissen 34

her eingeordnet werden können (Davenport/Prusak 1998 S.32; Schneider 2000 S.16). Folgendes Zitat veranschaulicht diese Auffassung:

„Wissen ist eine fließende Mischung aus strukturierten Erfahrungen, Wertvorstellungen, Kontextin- und Fachkenntnissen, die in ihrer Gesamtheit einen Strukturrahmen zur Beurteilung und

Eingliederung neuer Erfahrungen und Informationen bietet. Entstehung und Anwendung von Wissen

vollziehen sich in den Köpfen der Wissensträger.“ (Davenport/Prusak 1998 S.32) 49 . Ursachen für die Schwierigkeiten beim Umgang mit dem Wissensbegriff entstehen sicherlich auch zum Teil dadurch, dass es möglich ist, Wissen sowohl als Bestand als auch als Prozess anzusehen (ebd. S.33). Auf einen Aspekt dieses Problems weist auch Weggemann (1999 S.39) hin, wenn er feststellt, dass für eine Definition des Wissens im Rahmen der dargestellten Hierarchie immer die Notwendigkeit besteht, die Interaktion zwischen Information und Wissen zu erfassen. Information kann nämlich sowohl als Input für die individuelle Wissensentwicklung (Prozess) als auch als Teil des bereits entwickelten Wissens (Bestand) angesehen werden. Auf dieses Problem wird im Folgenden noch eingegangen.

Die bisherigen Ausführungen zum Wissen waren hauptsächlich auf die Entstehung von Wissen fokussiert. Um für den weiteren Verlauf der Arbeit einen klaren Rahmen zu besitzen und die Unklarheiten in der Abgrenzung von Information und Wissen (s.o.) weiter zu minimieren, soll Wissen (ergänzend, d.h. auf Grundlage des oben Gesagten) auch unter dem Aspekt der Anwendung definiert werden. Es ist durchaus verbreitet, Wissen als Handlungsgrundlage darzustellen (Rollet 2000 S.33f), es wird also in Zusammenhang mit Entscheidungen und Problemlösungen gestellt. Dementsprechend wird im Weiteren Wissen als

„... persönliche Fähigkeit, durch die ein Individuum eine bestimmte Aufgabe ausführen kann ...“

(Weggemann 1999 S.39, Hervorhebung durch U. L.)

aufgefasst (vgl. ebd. S.36ff; Davenport/Prusak 1998 S.34ff; Nonaka/Takeuchi 1997 S.71; Schmidt 2000 S.15ff). Wobei sich Wissen nach der metaphorisch zu verstehenden Formel W = I * EFE aus Information, Erfahrung, Fertigkeit und Einstellung zusammensetzt (Weggemann 1999 S.41) 50 . Aus dieser fähigkeitsbezogenen Definition ergeben sich wichtige Implikationen: Der Wissensbegriff wird streng an den Menschen gebunden.

2. Relevante Begriffe und Modelle für das Management von Wissen 35